※現在、同医療法人の近くの別医院からのご対応になります。

最近、同居している父のご飯の時間かかかるようになってきたんです。

むせたり、飲み込みづらそうなことも増えてきました。

飲み込み=ノドの事なので、どの科の先生に相談していいか分からないです。

摂食嚥下障害の疑いもあります。

「摂食嚥下(せっしょくえんげ)」はモグモグゴックンのことです。

当医療法人では訪問歯科では珍しく、嚥下専門の先生がいます。

餅は餅屋、摂食嚥下のことは摂食嚥下の先生に診てもらうことがいいです!

毎日のご飯を安全・安心に食べたい

「ご飯を食べる時にむせている」

「食事に時間が掛かるようになった」

「食べこぼしが増えた」

「声がかすれている」

それらの症状は、「飲み込みの機能」(摂食嚥下機能:せっしょくえんげきのう)の衰えが原因かもしれません。

※「食べ物を認識→噛む→飲み込む」の一連の動作を摂食嚥下(せっしょくえんげ)といいます。

摂食嚥下(せっしょくえんげ)とは

目で食べ物を認識して、口に運び、噛んで飲み込む・・・普段何も考えなくても出来ているそれらの行為は、歯、アゴ、ノド、ベロ、頬と口の周りの筋肉などの部位が絶妙なタイミングで連携することではじめてスムースに出来る行為です。

※下記「摂食の過程 5段階」参照

それらの一連の機能は「摂食嚥下(せっしょくえんげ)機能」と呼ばれます。

その機能がに何らかの障害がある状態を「摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)」といいます。

当医療法人には「摂食嚥下の専門医」がいます!

摂食嚥下障害かどうかは、鼻から内視鏡を通して嚥下反射が適切なタイミングで出来ているか、飲んだ後に咽頭に食べ物が残っていないかなどで診断します。

下記画像のような「嚥下内視鏡検査(VE)」を使い検査します。

また、当医療法人には訪問歯科の中でも非常に珍しい「嚥下の専門医チーム」がおりますので、ご自宅で拝見いたしますので、お気軽にご相談ください。

また、摂食嚥下障害と診断された場合、リハビリまで可能です。

お食事の形態も例えばとろみをつける、食べやすい姿勢などアドバイスもさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

摂食嚥下機能(せっしょくえんげきのう)の概要と過程の「5段階」について

摂食嚥下は「食べて飲み込む」だけでなく、「食べ物を視認し、口に入れ、咽頭(いんとう)・食道を経て、胃に入るまでの過程」の全てを指します。

この過程を専門的は「5つの期」に分けます。

「摂食嚥下障害」は、5つの期のいずれかの段階に異常がある事を指します。

摂食の過程 5段階

①先行期:どんなペースで何を食べるか?を判断する

②準備期(咀嚼期):食べ物を口に取り込んで、噛んで「食塊※」にする時期

③口腔期(嚥下第1期):食塊を「口からノド」へ送る時期

④咽頭期(嚥下第2期):食塊を「ノドから食道」へ送る時期

⑤食道期(嚥下第3期):食塊を「食道から胃」へ送る時期

※食塊(しょっかい):噛んだ食べ物が唾液と混ざり、塊(かたまり)になったもの

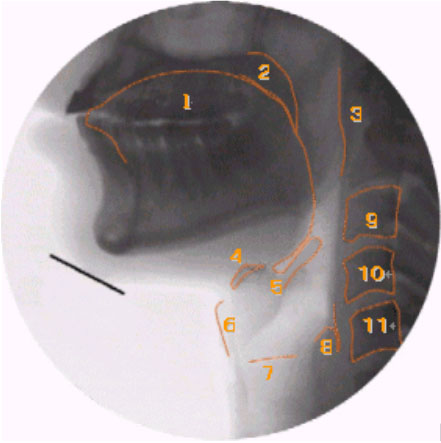

摂食嚥下機能に関連する器官

食べる・飲むの役割を担う「摂食・嚥下機能」に関連する器官をご紹介します。

普段まず意識しない部分かと思います、下記図と表内の番号を参照の上ご覧ください。

| 1.舌(した:ベロ) | 食べ物をノドの奥へと移動させて、食塊をノドへ送り込む際の最も大きい力になります。 舌の奥は「奥舌(おくじた)」といい、味は舌で感じます。 |

| 2.軟口蓋 (なんこうがい) | 上アゴのこと。 食べ物を口の中に溜めておく際、舌とくっついてノドにこぼれないようにします。また、食塊をノドへ送り込む際、食べ物が鼻に逆流しないようします。 |

| 3.咽頭後壁 (いんとうこうへき) | ノドのうしろを形成している筋肉です。 飲み込む時に収縮し、食道に食塊を送り込みます。 同時に軟口蓋と接触し、食塊が鼻に入るのを防ぎます。 |

| 4.舌骨 (ぜっこつ) | ノドにある小さなU字型の骨です。 嚥下時に筋肉が収縮、舌骨が上にあがり食道の入口を開かせます。 |

| 5.喉頭蓋 (こうとうがい) | 嚥下時に肺に続く気管にフタをして、誤嚥(ごえん)を防ぎます。 |

| 6.甲状軟骨 (こうじょうなんこつ) | いわゆる喉仏(のどぼとけ)です。 嚥下時に引っ張られるように上がり、食道の入口を開きます。 |

| 7.声帯 | 嚥下時にピッタリとふさがり、誤嚥を防ぎます。 この部分よりも下に食物や飲み物や唾液が入った状態を、誤嚥と呼びます。 |

| 8.食道入口部 | 食道の入口です。 輪っか状の筋肉で普段は閉じていますが、嚥下時、嘔吐時、またゲップをする時に開きます。嚥下時には、主に舌骨や喉頭に引っ張られるようにして開きます。 |

| 9.第3頬椎椎体 | 背骨の首の部分の骨で、上から3番目にあります。 |

| 10.第4頬椎椎体 | 上から4番目の首の骨で、健常な人の舌骨はこの高さにあります。 |

| 11.第5頬椎椎体 | 上から5番目の首の骨で、健常な人の声帯、食道入口部はこの高さにあります。 |

摂食・嚥下の動き

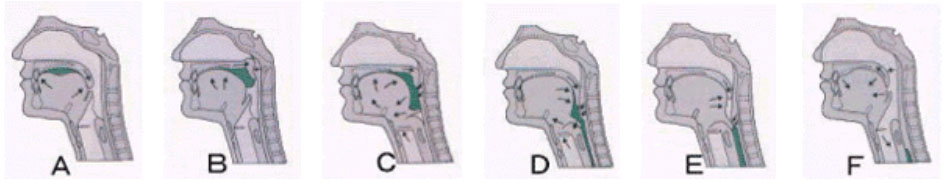

下記の図は、健康な人が液体を嚥下(えんげ)する時の動きです。(緑色の部分が「食塊」です)

A嚥下する直前

食塊を、舌の前と後でひとまとめにします。

また、軟口蓋と奥舌が接触して食塊が咽頭にこぼれないようにします。

B口腔期

食塊が、口からノドに送り込まれます。

この時、軟口蓋が上って咽頭後壁と接触して、食塊が鼻に入ることを防ぎます。

これを前後して、舌骨の挙上(きょじょう)が開始します。

C咽頭期の開始

喉頭が挙上し、喉頭蓋(こうとうがい)も倒れて、気道を誤嚥から守ります。

D咽頭期

咽頭に入った食塊が奥舌に送り込まれ、咽頭が収縮して食道へ送り込まれます。

舌骨と喉頭が挙上して、食道の入口が開きます。

E食道期

食塊は、咽頭から食道へと完全に送り込まれます。

F嚥下反射の終了

食塊は食道から胃へと送り込まれ、関与した組織が元の位置に戻ります。

当医療法人では、摂食嚥下専門の先生がおります。

分らない事、心配な事は遠慮なくご質問ください。